Bauschutt-Recycling

Das Baustoff-Recycling ist nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung zur Gewinnung und Nutzung von Primärrohstoffen zu sehen. Rund 150 Millionen Tonnen Sand, Kies, Schotter und sonstige mineralische Rohstoffe werden alleine in Bayern pro Jahr gebraucht. Nur ca. 10 – 12 Prozent davon können aktuell mit geeignetem Recycling-Material ersetzt werden. Gerade einmal 10,5 Millionen Tonnen Bauschutt und 4,5 Millionen Tonnen Straßenaufbruch fallen bayernweit pro Jahr an. Es gibt schlichtweg nicht genügend geeignete Abbruchmasse. Zudem gibt es keinen kontinuierlichen Stoffstrom, um einen konstanten Bedarf zu decken.

Bodenaushub ist per se kein Recycling-Material

Es kursiert zwar hartnäckig das vermeintliche Gesamtvolumen von 220 Mio. Tonnen bundesweit (50 Mio. Tonnen in Bayern) an mineralischem Abfall. Diese Zahl wird häufig mit dem tatsächlichen Anfall von Bauschutt in Höhe von ca. 60 Mio. Tonnen (10,5 Mio. Tonnen in Bayern) gleichgesetzt. Der weit überwiegende Anteil an diesem Gesamtvolumen ist jedoch Bodenaushub, der nicht so einfach zu Recycling-Baustoff aufbereitet werden kann und deshalb zur Rekultivierung als Verfüllmaterial in Gruben und Brüchen verwertet wird. Denn die technischen und umweltrelevanten Anforderungen an Recycling-Baustoffe sind hoch und lassen nur eine beschränkte Verwendung von Abbruch- und Aushubmaterial zu.

Abbruch muss aufbereitet werden

Es muss eine Aufbereitung erfolgen, bei der das Material zerkleinert wird, Feinanteile abgetrennt und Störstoffe entfernt werden. Gerade, wenn das Abbruchmaterial als Recyclingmaterial für die Herstellung von Beton wiederverwendet werden soll, werden weitere Ausgangsstoffe und eine Produktionsstätte für die Betonherstellung benötigt. Dies kann aus Platz- und Qualitätsgründen meist nicht direkt auf der Baustelle geschehen, auf der das Abbruchmaterial liegt. Der vorsortierte Bauschutt muss also in eine geeignete Aufbereitung. Es gibt jedoch nicht genügend Standorte für solche stationäre Aufbereitungen, was auch an hohen Genehmigungshürden liegt.

Die Branche arbeitet an Wegen und Lösungen, um die Recycling-Raten zu erhöhen

Eine Änderung der Betonnorm, die deutlich höhere Recyclinganteile erlauben soll, ist bereits in der Abstimmung. Der Mix der Rohstoffe wird also der entscheidende Faktor werden. Dennoch werden Primärrohstoffe wie Sand und Kies auch zukünftig die Basis für eine solide Rohstoffversorgung sein.

Dekarbonisierung

Ziel: Klimaneutraler Beton bis 2045

Beton, oder exakter gesagt, das zur Erhärtung zuzugebende Bindemittel Zement, trägt weltweit zu rund 6 bis 7 Prozent der anthropogenen CO2-Emissionen und deutschlandweit immerhin zu 3 Prozent (das sind rund 20 Mio. Tonnen pro Jahr) der menschengemachten Treibhausgasemissionen bei. Um klimaneutralen Beton herstellen zu können, muss bei der Zementherstellung angesetzt werden. Effizienzsteigerungen und die Anstrengungen zum Ausbau der sogenannten erneuerbaren Energien sollen bis 2045 weitestgehend CO2-neutrale Produktionsprozesse ermöglichen. In der Fachsprache bezeichnet man das als Dekarbonisierung.

Bei der Zement- und Branntkalkherstellung ist eine Dekarbonisierung nur bedingt möglich, weil der überwiegende Anteil an Kohlendioxid prozessbedingt entsteht. D. h. selbst bei der Verwendung CO2-neutraler Energien, wie z. B. grünem Wasserstoff oder Wind- und Solar-Strom, verbleiben rund 2/3 des heutigen Ausstoßes an Treibhausgasen, die bei hohen Temperaturen von rund 1.450 °C aus dem Ausgangsmaterial Kalkstein herausgelöst werden. Und Beton ohne Zement ist wie ein Aquarium ohne Wasser. Es funktioniert nicht.

Entwicklung neuer Zemente und leistungsoptimierter Betoneinsatz

Um ganz korrekt zu sein, besteht der handelsübliche Zement, der für die Herstellung von Beton benötigt wird, ebenso aus einer Vielzahl von Ausgangsstoffen, von denen nur der sogenannte Zementklinker den zuvor beschriebenen emissionsreichen Produktionsprozess durchläuft. Deshalb arbeitet die Zementindustrie bereits seit langem daran, einen Teil dieses Zementklinkers durch andere Bestandteile zu ersetzen.

Der Schlüssel zum klimaneutralen Beton: CCUS-Technologie

Um das Bauen mit Beton tatsächlich auf Null klimarelevante Emissionen zu bringen, bedarf es ganz neuer Technologien, an denen Zement- und Kalkhersteller seit mehreren Jahren forschen. Das sind Verfahren, die eine Abscheidung des unerwünschten Kohlenstoffdioxids aus dem Abgasstrom der Zement- und Kalköfen und eine Weiternutzung oder dauerhafte Einspeicherung des CO2 ermöglichen. Diesen Gesamtprozess bezeichnet man als CCUS.

Im Labor sowie bei kleineren Abscheideanlagen haben sich unterschiedliche Verfahren bereits bewährt. Noch bis Ende 2024 wird es den ersten klimaneutralen Zement geben, der im norwegischen Brevik produziert wird.

Allerdings: so einfach wie sich das hier anhört ist es nicht. Die Technik ist weitgehend bekannt und erprobt, aber es gibt eine Reihe von rechtlichen Hürden, z.B. bei der Einspeicherung. Für den Weg in die Klimaneutralität brauchen wir eine komplett neue Infrastruktur, um einerseits grüne Energie verfügbar und andererseits den Transport von abgeschiedenen CO2 möglich zu machen.

Könnten wir nicht mittelfristig auf Zement verzichten?

Das scheint angesichts des weiterhin hohen Baubedarfs beim Wohnungsbau und in der Infrastruktur eher illusorisch. Beton ist zu vielseitig, um ihn in nennenswerten Mengen durch alternative klimaneutrale Baustoffe zu ersetzen. Und: ohne Zement funktioniert eben auch der Beton nicht.

Begriffserläuterungen

Dekarbonisierung: bezeichnet die Verringerung bzw. Vermeidung von Treibhausgasemissionen in allen Lebensbereichen (Wohnen, Verkehr, Industrie etc.) insbesondere durch die Umstellung von fossilen auf erneuerbare Energieträger

CCUS: „Carbon Capture and Utilisation bzw. Storage“, also auf deutsch „Kohlenstoffabscheidung und Nutzung bzw. Speicherung“

Erneuerbare Energien

Kombinierte Flächennutzung durch Rohstoffgewinnung und Erneuerbare Energien

Die Rohstoffgewinnung und die Erzeugung regenerativer Energien liegen beide im öffentlichen Interesse und sie benötigen in erster Linie eines – Flächen. Da liegt es nahe, diese beiden Nutzungsarten in Konkurrenz zueinander zu sehen. Doch das muss nicht so sein.

Denn: Rohstoffgewinnung ist Flächennutzung auf Zeit. Spätestens nach der Gewinnungsphase bieten sich häufig ideale Voraussetzungen für Windkraft- oder Photovoltaikanlagen. Doch auch schon während der Betriebsphase ist eine Zwischennutzung von Teilflächen für Erneuerbare Energien möglich. So setzen rohstoffgewinnende Betriebe bereits heute vermehrt auf regenerative Eigenstromanlagen – in Zeiten des Klimawandels und unsicherer Energieversorgung ein echter Standortvorteil.

Multifunktionale Flächennutzung im Landesentwicklungsprogramm (LEP)

Mit dem seit 1. Juni 2023 in Kraft getretenen Landesentwicklungsprogramm (LEP) werden dazu auch die Voraussetzungen geschaffen. Hier wird erstmals der Ansatz einer Multifunktionalen Flächennutzung aufgegriffen, um mehrere Funktionen auf einer Fläche zu bündeln bzw. nacheinander umzusetzen. So kann die Gemeinde ebenfalls im Rahmen der Regionalplanung für bestimmte Vorrang- und Vorbehaltsgebiete erneuerbare Energien als Folgefunktion festlegen.

Folgenutzung für Erneuerbare Energien

Für die Gemeinden ist es wichtig, sich frühzeitig einzubringen, wenn eine Folgenutzung von Rohstoffgewinnungsflächen für die Erneuerbaren Energien gewünscht wird. Die Rekultivierungsplanung zählt zu den umfangreichsten Bereichen der Gewinnungsbescheide. Eine frühzeitige Abstimmung erleichtert das weitere Vorgehen immens. Zudem bedarf es häufig einer flankierenden Bauleitplanung, um die meist im Außenbereich belegenen Flächen entsprechend zu ertüchtigen. Übrigens können die Gemeinden im Rahmen der Bauleitplanung sogar die Verfüllung von Nassgewinnungsstätten ermöglichen – der Bayerische Verfüll-Leitfaden sieht dies ausdrücklich vor.

Schwimmende Photovoltaikanlagen auf Baggerseen

Doch auch ohne Verfüllung lassen sich Baggerseen für die grüne Stromerzeugung nutzen. Schwimmende Photovoltaikanlagen bieten hier interessante Potenziale – zumindest theoretisch. Leider hat die Bundesregierung in dem sogenannten Osterpaket sehr strenge Anforderungen an die Genehmigung dieser Anlagen gesellt. So verbleibt „Floating PV“ wenigstens noch als Option für große Seen.

Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV seit 1. August 2023 in Kraft

Mit der ErsatzbaustoffV werden Regeln für die Aufbereitung und die Verwendung von Recyclingmaterialien aufgestellt – zum ersten Mal einheitlich für ganz Deutschland! Die bisherigen Landesregeln, wie etwa der Bayerische Recycling-Leitfaden, sind damit nicht mehr gültig. Wichtige Ausnahme: Bauvorhaben, die vor dem 1. August 2023 genehmigt oder begonnen wurden, können in Bayern nach den alten Vorgaben zu Ende geführt werden.

Die ErsatzbaustoffV konzentriert sich auf den Einsatz von mineralischen Ersatzbaustoffen in Technischen Bauwerken. Dazu zählen etwa Straßen, Wege und Parkplätze, Lager- und Stellplätze, Leitungsgräben und Baugruben oder Lärm- und Sichtschutzwälle. Vorhaben aus dem Hochbau sind von dem Anwendungsbereich ausgenommen.

Aufbereiter brauchen einen speziellen Eignungsnachweis

Der Eignungsnachweis darf nur von ausgewählten Überwachungsstellen ausgestellt werden. Von diesen sogenannten RAP Stra-Prüfstellen gibt es in Bayern aber insgesamt nur 17 Stück und nicht alle dürfen einen Eignungsnachweis ausstellen.

Um dem absehbaren Zulassungsstau entgegenzuwirken, hat das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) in einem Fragen-Antworten-Katalog zur ErsatzbaustoffV drei sehr wichtige Festlegungen getroffen:

1. Ein Eignungsnachweis kann mehrere Qualitätsstufen eines Ersatzbaustoffes umfassen. So werden unnötige Mehrfachuntersuchungen vermieden.

2. Mobile Anlagen, die direkt auf der Baustelle eingesetzt werden können, bedürfen grundsätzlich auch nur einen Eignungsnachweises - genauso wie stationäre Anlagen. Der jeweilige Einsatzort der mobilen Anlage muss aber rechtzeitig angezeigt werden.

3. Recycling-Baustoffe, die nach dem früheren Recycling-Leitfaden zertifiziert wurden, brauchen keine nachträgliche Untersuchung nach dem neuen Recht.

Gute Vorbereitung aus Bauherrensicht essenziell

Die Ersatzbaustoffverordnung unterteilt die Ersatzbaustoffe in verschiedene Materialklassen. Für jede Materialklasse sind bestimmte, klar definierte Einbauweisen vorgegeben. Die zur Verfügung stehenden Recycling-Materialien müssen für die beabsichtigte Einbauweise zugelassen sein. Ansonsten ist ein Einbau nicht möglich. Dazu gilt es weitere Kriterien zu berücksichtigen, wie etwa die bodenkundliche Beschaffenheit des Baugrundes, der Abstand zum Grundwasser oder die Nähe zu Wasserschutzgebieten. Je nach Materialklasse können sich besondere Dokumentationspflichten ergeben. So kann etwa unter Umständen eine Einbauanzeige beim Landratsamt erforderlich sein.

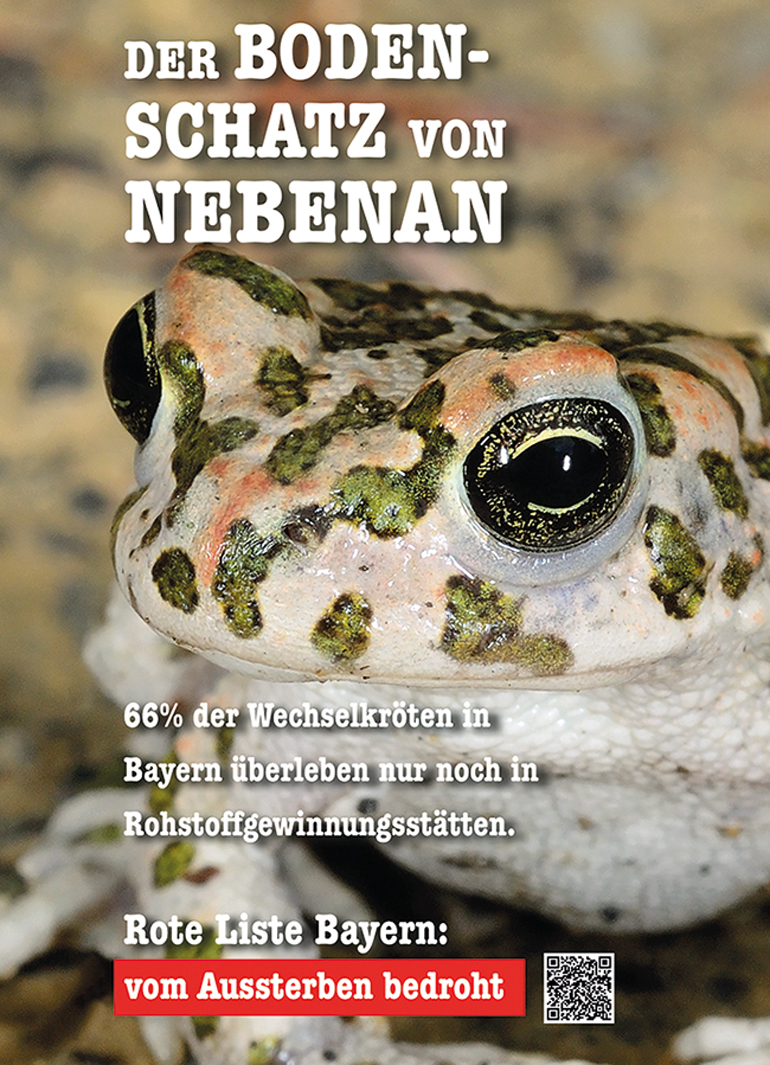

Gruben und Steinbrüche: Hotspots der Artenvielfalt

Gruben und Steinbrüche sind Naturparadiese aus Menschenhand – direkt in unserer Nachbarschaft – und das schon während der Gewinnung. Sie beherbergen so seltene Arten wie Uferschwalben, Flussregenpfeiffer, Uhu, Bienenfresser, Waldsandlaufkäfer, Sandschrecken und Apollofalter. Der größte Teil unserer heimischen Wildbienenarten braucht Rohbodenstandorte. Dort graben sie ihre Bruthöhlen. Für viele unserer vom Aussterben bedrohten Amphibienarten sind Gruben und Steinbrüche mittlerweile überlebenswichtig, weil es ihre natürlichen Lebensräume, wie z.B. Flussauen, in unserer vom Menschen geformten Kulturlandschaft kaum noch gibt.

- 66% der Wechselkröten in Bayern überleben nur noch in Rohstoffgewinnungsstätten

- 30% der Laubfrösche in Bayern laichen in Gewässern in und rund um Gewinnungsstätten

- 19% der Gelbbauchunken in Bayern leben in Rohstoffgewinnungsstätten

Die bayerische Rohstoffindustrie und der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) e.V. konnten im vom Bayerischen Naturschutzfonds geförderten und vertraglich geregelten Kooperationsprojekt „Natur auf Zeit“ mittlerweile 40 Standorte für den Amphibienschutz gewinnen (www.natur-auf-zeit.de).

Nutzung auf Zeit, Rekultivierung und Renaturierung

Die Flächen werden nur vorübergehend beansprucht, nicht versiegelt und später einer weiteren Nutzung zurückgegeben – also rekultiviert (Herstellung von Bodenfruchtbarkeit und ursprünglicher Pflanzendecke; Nutzung z.B. von Forst- und Landwirtschaft oder als Naherholungsgebiet) oder renaturiert (Herstellung als naturnaher Lebensraum für Flora und Fauna; Nutzung häufig als Biotop = abgrenzbare Lebensräume für bestimmte, meist seltene und gefährdete, Arten).

Die Rohstoffgewinnung erfolgt in kleinen Abschnitten und nicht auf einmal auf der ganzen Fläche. So wird ein Teil für die Gewinnung genutzt, während andere Bereiche bereits rekultiviert oder renaturiert werden.

Recycling-Beton

Nachfrage nach Beton mit recycelten Gesteinskörnungen nimmt deutlich zu

Der europäische Green Deal beinhaltet die Stärkung der Kreislaufwirtschaft (Circular Economy), also die verstärkte Rückführung von Abfällen in den Wirtschaftsprozess. Die Baubranche mit einem jährlichen Abfallaufkommen von rund 53 Mio. Tonnen pro Jahr 1 allein in Bayern trägt dabei eine besondere Verantwortung.

Beton besteht zum überwiegenden Teil aus Gesteinskörnungen, also Kies, Sand und/oder Splitt. Hier liegt das Potenzial, nämlich primär gewonnene Gesteinskörnungen durch Recycling-Material zu ersetzen. Doch so einfach wie es klingt, ist die Sache nicht!

Technische Qualitäten müssen stimmen

Beton ist ein genormter Baustoff, der vorgegebenen Anforderungen an Standfestigkeit, Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit entsprechen muss. Daraus ergeben sich auch Anforderungen an die Ausgangsstoffe, insbesondere die eingesetzten Zemente (Bindemittel) und die Gesteinskörnungen. Diese sind hohen Qualitätsstandards unterworfen. Aufbereiteter Bauschutt ist in der Regel ein Gemisch unterschiedlicher Ausgangsmaterialien (Beton-, Ziegel-, Gips- und Mörtelgemische), die diese Qualitätsmaßstäbe nicht in jedem Fall erfüllen. Deshalb begrenzt die Betonnorm den Einsatz nach Menge und Zusammensetzung der Recycling-Gesteinskörnungen und legt auch besondere Qualitätssicherungsmaßnahmen bei deren Einsatz fest. Das macht die Bereitstellung von Recycling-Beton für den Hersteller aufwendiger und teurer.

Verfügbare Mengen an Recycling-Material sind begrenzt

Der überwiegende Anteil des anfallenden mineralischen Abfalls sind Erdaushübe, die nur in Ausnahmefällen ohne großen Aufwand zu Ausgangsmaterial für Beton verwendbar sind. Bauschutt fällt in einer Größenordnung von 10 Mio. Tonnen pro Jahr an, davon werden aktuell rund 7 Mio. Tonnen zu Recycling-Baustoffen in speziellen Anlagen aufbereitet. Der Rest lässt sich unter den gegenwärtigen technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht zum Recycling-Baustoff aufbereiten, weil er zu viele Fremdstoffe oder belastetes Material enthält. Um den tatsächlich wiederverwertbaren Anteil konkurrieren unterschiedliche Anwendungen im Bauwesen: Tiefbau, Straßen- und Wegebau und eben auch Betonhersteller. Der Einsatz im Beton stellt vom Sortieraufwand und der Aufbereitungstechnik die höchsten Anforderungen an den Aufbereiter. Das führt dazu, dass Recycling-Material in der Regel dort seine Wiederverwertung findet, wo dies mit dem geringsten Aufwand und damit geringeren Kosten möglich ist.

Normung und Fördermaßnahmen ermöglichen breitere Anwendung

Die Überarbeitung der Betonnorm erleichtert zukünftig den Einsatz von normgerechtem Recycling-Beton. Die Verwendung von Recycling-Gesteinskörnungen wurde erweitert, der Mehraufwand bei der Gütesicherung reduziert. Sowohl öffentliche wie auch private Ausschreibungen setzen verstärkt auf den Einsatz von Recycling-Beton. Das hat auch wirtschaftliche Hintergründe für die Bauherren, weil für förderungswürdige Zertifizierungen der Bauwerke immer häufiger der Einsatz von rezyklierten Baustoffen nachgewiesen werden muss. Insofern stellt sich die Betonindustrie auf eine zunehmende Nachfrage ein, deren Bedienung alle Beteiligten vor Herausforderungen stellt.

Begriffserläuterungen

Beton: Baustoff aus Zement, Gesteinskörnungen, Wasser und ggfs. geringen Mengen an Zusatzstoffen und Zusatzmitteln

Recycling-Beton: Beton, bei dem ein Teil der Gesteinskörnungen durch die Verwendung von aufbereitetem Bauschutt ersetzt wird, ansonsten gleiche Zusammensetzungen

Regionalplanung: unverzichtbar für Bayerns Rohstoffe

Die Versorgung der Bauwirtschaft mit den „Massenrohstoffen“ Sand und Kies und Naturstein ist für die gesamte Volkswirtschaft unerlässlich und im öffentlichen Interesse. Eine langfristige und vorausschauende Rohstoffsicherung in der Regionalplanung ist Voraussetzung für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes und der Sicherung von Arbeitsplätzen. Dabei gilt der Grundsatz: je ortsnaher diese gesichert werden, desto nachhaltiger und klimaschonender erfolgt die Versorgung. Im Regionalen Planungsverband werden daher durch die kommunalen Vertreter entsprechende Sicherungsgebiete in der jeweiligen Region ausgewiesen.

Unabhängigkeit Bayerns von Rohstoffimporten

Mineralische Rohstoffe können nur dort gewonnen werden, wo sie auch vorkommen. In der Regionalplanung werden die standortgebundenen Lagerstätten langfristig gesichert und die Versorgung in Bayern gewährleistet. Bestehende Betriebsstrukturen und Arbeitsplätze, die vor allem dezentral in Bayern liegen, können erhalten und die Unabhängigkeit Bayerns von Importen sichergestellt werden.

Rohstoffvorkommen nicht automatisch vor Konkurrenznutzung geschützt

Die Regionalplanung schützt bedeutende Lagerstätten gegenüber anderen konkurrierenden Nutzungen bzw. versucht vermeintliche Nutzungskonflikte gegenüber anderen Belangen in Einklang zu bringen und eine Abwägung auf übergeordneter Ebene herbeizuführen. Im Gegensatz zu anderen Fachplanungen wie z.B. dem Naturschutzrecht oder Wasserrecht existiert im Bereich der Bodenschätze kein Fachplanungsrecht, um diese zu „schützen“.

Regionalplan schafft verpflichtende Vorgaben zur Rohstoffversorgung in Bayern

Den rechtlichen Rahmen dazu gibt das Bayerische Landesplanungsgesetz (2012) mit Art. 6 Abs. 2 Nr. 6 vor, wonach die räumlichen Voraussetzungen für die vorsorgende Sicherung sowie für die geordnete Aufsuchung und Gewinnung von standortgebundenen Rohstoffen geschaffen werden sollen. Diese Vorgabe wird dann im Landesentwicklungsprogramm und den daraus zu entwickelnden Regionalplänen in Bayern umgesetzt.

Das Landesentwicklungsprogramm unterscheidet dabei zwischen bedarfsunabhängigen Rohstoffen (z.B. Bentonit, Kieselerde) und bedarfsabhängigen Rohstoffen (z.B. Sand/Kies, Naturstein), die mit Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für den regionalen und überregionalen Bedarf gesichert werden müssen. Die Vorgaben aus der Regionalplanung müssen verpflichtend in der Bauleitplanung umgesetzt werden.

Verfüllen

Als „Verfüllung“ bezeichnet man die Auffüllung von Gewinnungsstätten, wie etwa Sand- und Kiesgruben oder Steinbrüchen, mit Bodenaushub und anderen rein mineralischen Materialien. Grundsätzlich wird zwischen der Nassverfüllung im Grundwasser, hauptsächlich Baggerseen, und der Trockenverfüllung oberhalb des Grundwassers unterschieden. An die Nassverfüllung werden besonders strenge Anforderungen gestellt, so dass diese nur in Ausnahmefällen möglich ist.

Folgenutzung möglich machen

Das Ziel der Verfüllung ist es, die vorübergehend in Anspruch genommene Fläche so zurückzugeben, dass eine optimale Folgenutzung möglich ist. Das kann die ursprüngliche Nutzungsform sein – meist Land- und Forstwirtschaft – oder eine angepasste Folgenutzung, die den Bedürfnissen der Standortgemeinde besser gerecht wird. In jedem Fall ist die Verfüllung die unerlässliche Voraussetzung dafür. Die besondere Funktion der Verfüllung für die Rekultivierung wird auch vom Gesetzgeber anerkannt: Das Kreislaufwirtschaftsgesetz zählt die Verfüllung ausdrücklich zu den Verwertungsverfahren, bei dem die verfüllten Materialien einem sinnvollen Zweck zugeführt und somit im Stoffkreislauf gehalten werden. Das unterscheidet die Verfüllung von der Deponierung, bei der Materialien endgültig aus der Kreislaufwirtschaft ausgeschleust werden.

Hohes Schutzniveau in Bayern

Die Verfüllung erfolgt in der Regel mit Abraum aus der Gewinnungsstätte selbst und unbedenklichem Bodenaushub. Vor der Verfüllung muss der Boden umfassend untersucht werden. Nur wenn die für den jeweiligen Standort festgelegten Grenzwerte eingehalten werden, darf das Material angenommen werden. Diese Grenzwerte werden für ganz Bayern einheitlich im sogenannten Verfüll-Leitfaden des Bayerischen Umweltministeriums vorgegeben. Neben den stofflichen Eigenschaften muss auch die Herkunft des Verfüllmaterials lückenlos dokumentiert werden. Abgerundet werden diese Maßnahmen durch eine detaillierte Grundwasserüberwachung. Unabhängige Fremdüberwacher und die staatliche Aufsicht durch die Wasserwirtschaftsämter stellen sicher, dass die hohen Sicherheitsstandards stets gewahrt bleiben. Auf Grund des hohen Schutzniveaus kann in Bayern auch Bauschutt, bei dem ein Recycling technisch oder wirtschaftlich nicht möglich ist, in der Trockenverfüllung eingesetzt werden. So werden wertvolle Deponiekapazitäten geschont.

Aushub, der vor allem bei Baumaßnahmen anfällt, ist besonders transportintensiv. Das ist ein Grund für die in letzter Zeit dramatisch gestiegenen Entsorgungskosten. Dazu kommt der durch den Transport verursachte CO2-Austoß. Die Verfüllung ortsnaher Gewinnungsstätten steht für eine Verwertung der kurzen Wege – zum Nutzen der Umwelt und der Bauherren gleichermaßen.

Sie haben Anregungen für unser Kommunal-ABC?

Senden Sie bitte eine Nachricht an news@gemeindezeitung.de. Vielen Dank!

Dieser Artikel hat Ihnen weitergeholfen?

Bedenken Sie nur, welche Informationsfülle ein Abo der Bayerischen GemeindeZeitung Ihnen liefern würde!

Hier geht’s zum Abo!